Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, seien es Energiekrise, Bürokratie oder geopolitische Unsicherheiten. Um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, spielt die Gesundheit eine zentrale Rolle. Prävention, innovative Therapien und eine bessere Gesundheitsversorgung sind nicht nur der Schlüssel zu einem längeren und gesünderen Leben, sondern auch die Grundlage für eine prosperierende Volkswirtschaft. Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie wichtig Gesundheit für die wirtschaftliche Dynamik ist und wie schnell diese durch Krankheit beeinträchtigt werden kann.

MSD leistet einen starken Beitrag – zur Gesundheit von uns allen und zur deutschen Wirtschaft. Seit über 130 Jahren entwickeln wir innovative Medikamente und Impfstoffe. Mit über 130 laufenden klinischen Studien – allein in Deutschland – machen wir neueste wissenschaftliche Forschung für den Versorgungsalltag verfügbar. Die Aktivitäten von MSD im Bereich der Human- und Tiergesundheit tragen in Deutschland mit rund 2,6 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt bei. Um diesen Beitrag weiterhin leisten und ausbauen zu können, sind die richtigen Rahmenbedingungen unerlässlich.

Für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 haben wir daher vier Handlungsfelder identifiziert, die aus unserer Sicht für ein gesundes Deutschland entscheidend sind:

- Das AMNOG wieder fit für Innovationen machen

- Deutschland zum Vorreiter für individualisierte Therapien entwickeln

- Impfprävention priorisieren – Gesundheit schützen & wirtschaftliche Produktivität steigern

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen effektiv vermeiden

I. Das AMNOG wieder fit für Innovationen machen

Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) hat sich seit seiner Einführung 2011 bewährt: Es entlastet die Krankenkassen und ermöglicht Patient:innen schnellen Zugang zu Innovationen. Gleichzeitig setzt es Anreize für die risikoreiche Forschung an neuen Medikamenten. Trotz dieser Erfolge benötigt das AMNOG ein Update. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hat den Rahmen der Nutzenbewertung starrer und weniger planbar gemacht. Zudem ist das Regelwerk nicht mehr kompatibel mit neuen individualisierten, präventiven oder einmalig zu gebenden Therapien. Wir schlagen daher eine Reform des AMNOG in den folgenden Bereichen vor:

- Wiederherstellung der nutzenbasierten Preisfindung: Kombinationsabschlag und „Leitplanken“ widersprechen dem AMNOG-Prinzip und gefährden Forschungsanreize.

- Anpassung an neue Therapien: Für personalisierte Therapien, bei denen klassische Studien (RCTs) ungeeignet sind, braucht es einen neuen Bewertungsrahmen.

- Klare Definition des Versorgungsstandards: Bei fehlendem Vergleichspräparat muss der Versorgungsstandard in der Frühberatung festgelegt werden, um die Forschung zu fördern.

- Einheitliche europäische Standards: Die EU-weite Harmonisierung der Standards für die Messung des Behandlungserfolgs würde die europäische Forschung stärken.

II. Deutschland zum Vorreiter für individualisierte Therapien entwickeln

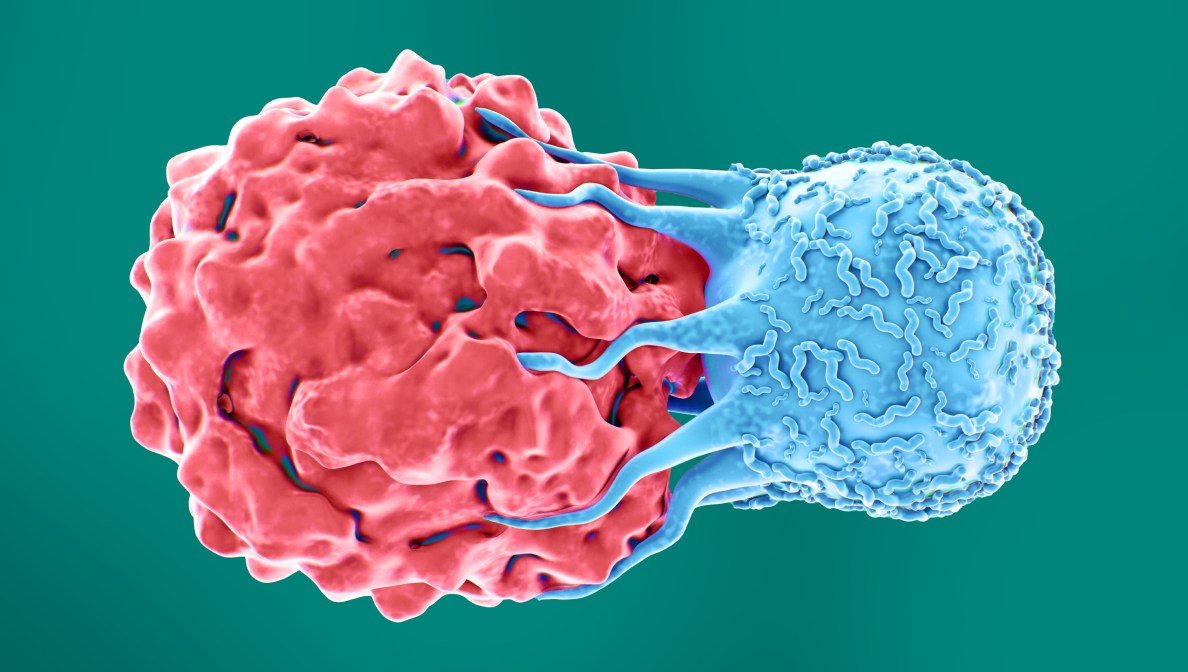

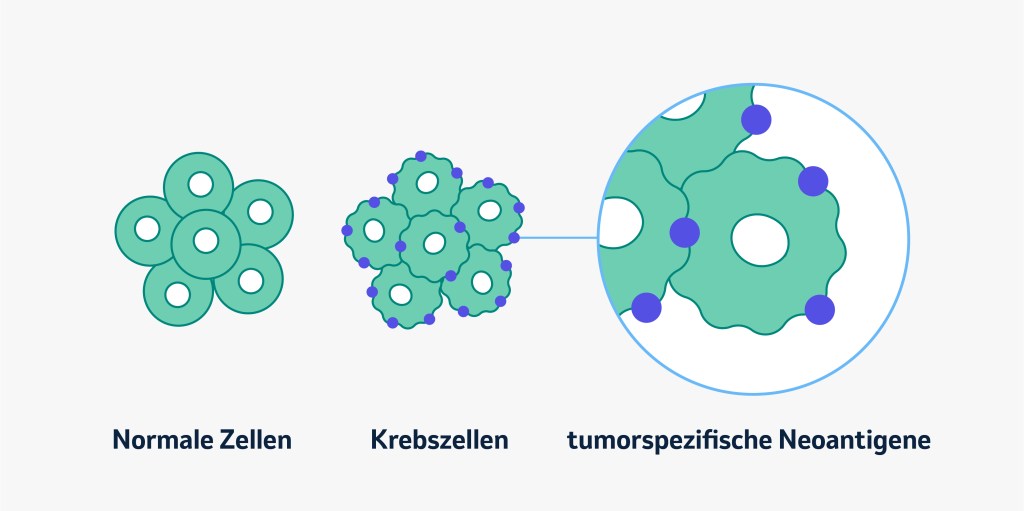

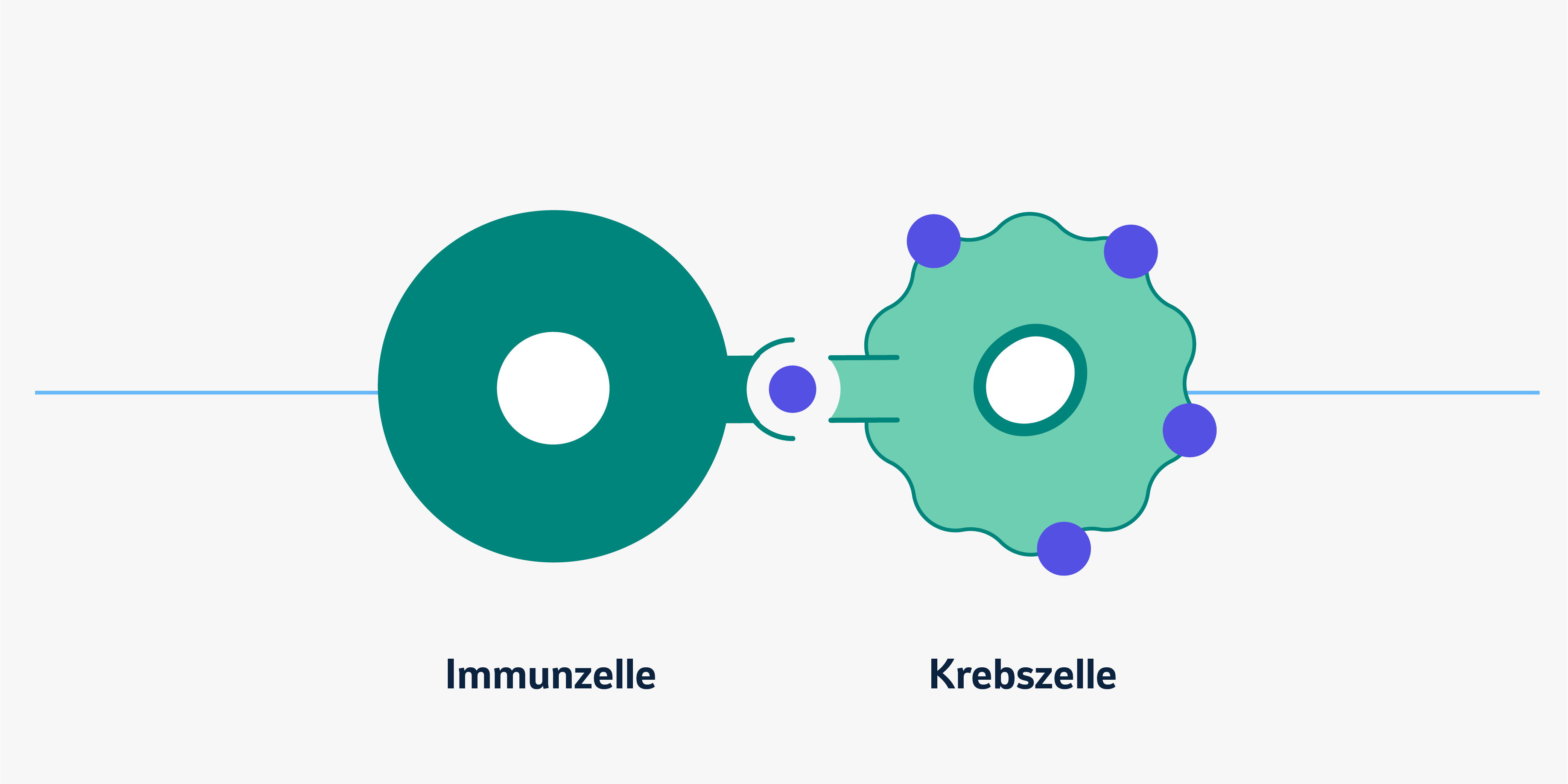

Personalisierte Medizin, insbesondere individualisierte Therapien, gewinnt zunehmend an Bedeutung. In der Onkologie, wo jeder Krebs anders ist, bietet dieser Ansatz großes Potenzial. Individualisierte Therapien erfordern spezialisierte Laborarbeit und modernste Techniken, stehen aber gleichzeitig einer größeren Zahl von Betroffenen offen. Derzeit sind Gesundheits- und Erstattungssysteme nicht auf den Zugang zu diesen Therapien ausgerichtet. Deutschland hat die Chance, hier frühzeitig zu reagieren und durch passende Markteintrittsmodelle und Erstattungsmechanismen eine führende Position bei Investitionen in diese biotechnologische Innovation einzunehmen. Dabei sollte im Vordergrund stehen:

- Fast Track für individualisierte Therapien: Das AMNOG kann den Wert dieser potenziellen Durchbruchstherapien derzeit nicht adäquat erfassen.

- Ressortübergreifende Strategie: Notwendig, um die Chancen individualisierter Therapien für Patient:innen, Forschung und Wirtschaft zu nutzen.

III. Impfprävention priorisieren – Gesundheit schützen & wirtschaftliche Produktivität steigern

Schutzimpfungen zählen zu den wichtigsten medizinischen Vorsorgemaßnahmen. Sie können den Einzelnen vor übertragbaren Erkrankungen (Individualschutz) schützen und bei Erkrankungen, die vorwiegend von Mensch zu Mensch übertragen werden, zur Herdenimmunität (Kollektivschutz) führen. Krankheiten, die individuell durch eine Impfung vermeidbar wären, können auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die Produktivität beeinträchtigen und so eine erhebliche sozioökonomische Belastung darstellen. Investitionen in Impfprogramme bei Erwachsenen können also zu erheblichen Produktivitätssteigerungen für die Personen sowie zu wirtschaftlichen Vorteilen für die Gesellschaft führen, sich durch Kosteneinsparungen in den Gesundheitssystemen und breite sozioökonomische Vorteile auszahlen. Trotzdem sind Menschen in Deutschland in allen Altersgruppen unzureichend geschützt. Die Schließung von Impflücken und der rasche Abschluss von Impfserien bleiben daher wichtig. Wir fordern ein stärkeres Engagement der Bundesregierung für die Impfprävention. Folgende Maßnahmen sind hierfür in der kommenden Legislaturperiode entscheidend:

- Klare Priorisierung und verbindliche Strukturen: Klare Verantwortlichkeiten für die Akteure der Impfprävention, um durch systematisches Vorgehen schnelle Erfolge zu erzielen.

- Nationale HPV-Impfstrategie: Koordinierte Bund-Länder-Strategie mit klaren Verantwortlichkeiten und Maßnahmen wie Schulimpfprogrammen, Vorsorgeuntersuchungen und Informationskampagnen, um auch die EU- und WHO-Ziele erreichen zu können.

- Niedrigschwellige Impfangebote: Ausbau von Angeboten für alle Altersgruppen, inklusive mobiler Impfangebote (z. B. Impfbusse, Apotheken), um Barrieren abzubauen.

- Elektronischer Impfpass: Umsetzung des elektronischen Impfpasses in der ePA mit digitalen Einladungs- und Erinnerungsfunktionen sowie perspektivisch direkter Terminbuchung.

- Optimiertes Impfmonitoring: Schaffung einer umfassenden Datenbasis für evidenzbasierte Entscheidungen und zielgerichtete Maßnahmen.

IV. Herz-Kreislauf-Erkrankungen effektiv vermeiden

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland und belasten das Gesundheitssystem und die Wirtschaft erheblich. Laut einer WifOR-Studie verursachen sie jährlich Kosten von ca. 25 Milliarden Euro verantwortlich. Investitionen in Prävention, Früherkennung und Versorgung sind daher unerlässlich. Durch rechtzeitige Erkennung und Behandlung von Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen können viele Erkrankungen verhindert und Lebensqualität sowie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Für ein nachhaltigeres Gesundheitssystem schlagen wir vor:

- Aktionsplan „Herz-Kreislauf-Gesundheit”: Ein Aktionsplan mit klaren politischen Zielen und Maßnahmen für Beschäftigte im Gesundheitswesen und politische Akteure.

- Europäisches Handlungskonzept: Die Bundesregierung soll sich auf EU-Ebene für ein europäisches Handlungskonzept einsetzen, um national und international Synergieeffekte zu erzielen.

- Stärkung von Prävention und Versorgung: Zielgerichtete und gemeinsame Maßnahmen aller Akteure zur Früherkennung und leitliniengerechten Behandlung von Risikofaktoren, um Gesundheit zu erhalten, Arbeitskraft zu schützen und die Wirtschaft zu stärken.

Ihr Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Clemens Kuhne

Director Policy & Public Health | Leiter MSD hub berlin